पानी की असमानता: स्रोत से सप्लाई तक

- May 1, 2025

- 19 min read

Updated: Jul 16, 2025

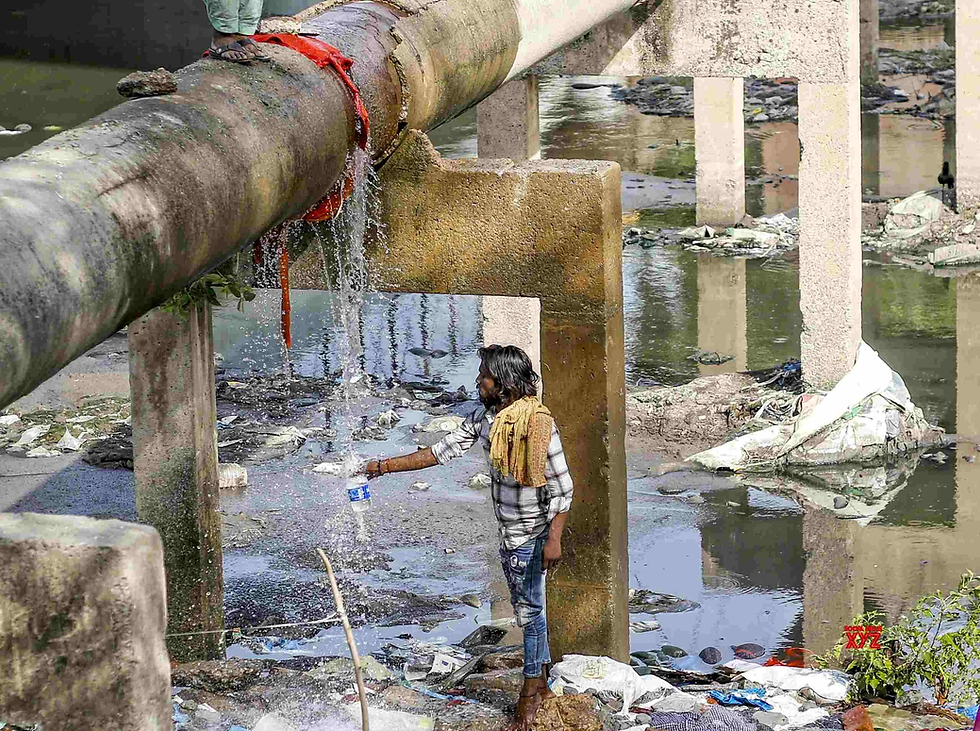

गर्मियाँ बढ़ने के साथ, भारत के छोटे शहरों में पानी की किल्लत और बढ़ रही है, जहाँ नल खोलना अक्सर अनिश्चितता लेकर आता है की पानी आया की नहीं । AMRUT 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहतर पानी पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ की पुरानी पाइपलाइन, अधूरे प्रोजेक्ट और अनियमित सप्लाई जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। कुछ शहर स्मार्ट मीटर से नवाचार कर रहे हैं, तो कई पुराने सिस्टम में फंसे हैं। क्या ये बड़े प्लान सच में बुनियादी ढांचे और पानी की न्याय के बीच की दूरी पाट पाएंगे?

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश भर के छोटे शहरों में पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। छोटे शहरों में नल खोलना भी अब दूभर हो गया है। यह एक चिंता का विषय है। स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो कुछ मोहल्लों में पानी नियमित रूप से आता है जबकि अन्य दूसरे जगह पर लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, उन्हें रात में पानी की सप्लाई के लिए जगना पड़ता है या फिर पूरी तरह बोरवेल और टैंकरों के भरोसे ही रहना पड़ता है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में हर किसी को पानी जैसी मूलभूत सुविधा मुहैया कराना केवल इंजीनियरिंग का मसला नहीं है, बल्कि यह न्याय की दृष्टि से भी उतना ही मायने रखता है। ऐसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा किए बिना शहरी विकास के वायदे खोखले ही रह जाएंगे।

शहरों में जन-जन तक पानी की पहुंच सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 1 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। शुरुआती समय में केवल 500 शहरों तक सीमित यह मिशन अब देश भर के 4,372 शहरों और कस्बों तक पहुंच चुका है। 2.68 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही इस मिशन का उद्देश्य है शहरों को “स्वावलंबी” और “जल सुरक्षित” बनाया जाए। लेकिन इस रास्ते में कई चुनौतियां हैं जो इस मिशन के उद्देश्य की पूर्ति में रुकावट बन रही हैं।

खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में इस समस्या का कारण केवल पानी की कमी नहीं है। असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि बुनियादी ढांचों का निर्माण किस प्रकार किया गया और इनका रखरखाव कैसे किया जाता है। अधर में लटकी परियोजनाएं, खराब पंप, किसी एक जल स्रोत पर ज्यादा निर्भरता और रिसते पाइपलाइन- बड़े शहरों में ये सब आम है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि साल 2030 तक भारत के 40% आबादी के पास पीने के पानी तक पहुंच नहीं होगी। अभी औसतन हर व्यक्ति को प्रतिदिन सिर्फ 69.25 लीटर पानी मिलता है, जो कि केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के 135 लीटर के मानक से बहुत कम है। यह अंतर बताता है कि भारत के शहरों में, खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में पानी की व्यवस्था और उसका प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती है।

ऐसे हालात रोज़ होते हैं, लेकिन खबरों में ये कम दिखते हैं। अक्सर ये सुनते हैं कि “इतने” शहर में 5-10 या 15 साल में पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी तो रोज़-रोज़ के छोटे-छोटे झंझटों में है — नल से पानी नहीं आना, टूटे हुए पाइप, और सरकारी कामों का ढीला होना।

जल संकट से जूझती जमीनी हकीकत हर जगह अलग-अलग रूप में दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ पिछले साल गुरुग्राम में देखने को मिला जहां शहर के बाहरी इलाकों में कई दिनों के अंतराल पर सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई हो रही थी, जबकि दूसरे हिस्सों में हर दिन पानी मिल रहा था। अधिकारियों की मानें तो 100 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) पानी की कमी की वजह से बाहरी वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।

छिंदवाड़ा के परासिया में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ पानी की आपूर्ति तीन से सात दिन में एक बार होती है। 1-6 नंबर तक के वार्ड न्यूटन स्थित एनीकट बांध पर निर्भर हैं जिन्हें हर पाँच से सात दिन में एक बार पानी मिलता है। वार्ड 17-21 में चौरई फिल्टरेशन प्लांट से हर पाँच दिन में पानी आता है। बाकी वार्ड खिरसदोह के बोरवेल पर निर्भर हैं, जहाँ 16 में से सिर्फ 13 बोरवेल काम करते हैं। 34 हैंडपंप में से सिर्फ 16 चल रहे हैं और वो भी कम ही पानी दे पाते हैं। खराब प्रबंधन, सूखते स्रोत और जर्जर बुनियादी ढांचे इस संकट को और गहरा रहे हैं।

हरियाणा के सिरसा में भी यही हाल है। यहाँ पानी की आपूर्ति केवल 120 बोरवेल पर टिकी है। जल संकट से निपटने के लिए शुरू हुई एक परियोजना, जिसे जुलाई 2024 तक पूरा होना था और अभी अप्रैल 2025 तक भी यह प्रोजेक्ट अधूरा ही है। इस तरह नगर पालिका को रोज की जरूरत पूरी करने के लिए 14 नए बोरवेल लगाने पड़े।

ऐसी खबरें आम हैं। इन्हें अखबार की सुर्खियों में केवल इतनी जगह मिलती है, जो सिर्फ ये बताती है कि “अमुक” शहर में अगले 5-10 या 15 साल में पानी का स्रोत सूख जाएगा। लेकिन असली चुनौती तो इन रोजमर्रा की जद्दोजहद में है; असमय आने वाला पानी, टूटी पाइपलाइन और अव्यवस्थित प्रबंधन। यही है भारत के छोटे शहरों का असली जल संकट.

जल परियोजनाओं का टलना, लोगों की परेशानी

शहरों में पानी के आपूर्ति की असमानता का प्रमुख कारण परियोजनाओं में देरी है, कहीं प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है, कहीं अधर में लटका है या फिर पूरी तरह ठप पड़ा है। ये योजनाएं कागजों में विकास के दावे जरूर करती हैं लेकिन असलियत में हालात बिल्कुल विपरीत हैं, खासकर उन इलाकों में जो तेजी से बढ़ रहे हैं या हाल ही में शहर का हिस्सा बने हैं। लोगों के घरों तक जाने वाले पाइपलाइनों में पानी तो आता है, लेकिन अनदेखी की वजह से यह तुरंत बेकार हो जाता है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में ₹34.35 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना यहां के 24 वार्ड में से सिर्फ 11 वार्डों तक ही पानी पहुँचा पाई। कुछ जगहों पर तो नल लगाए ही नहीं गए और खुले पाइपों से पानी यूँ ही बर्बाद होता रहा। दशकों पुराने टैंक और पाइपलाइनें आज भी सूखी पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें कभी चालू ही नहीं किया गया। इन सब बेकार पड़ी चीजों को देखकर वहां के स्थानीय लोग असहाय महसूस करते हैं।

ऐसा ही एक मुद्दा उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में सामने आया, यह चंद्रभागा और गंगा जैसी बड़ी नदियों से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्रैल 2025 में यहां के सैकड़ों लोग भूख हड़ताल पर उतर आए क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार की हर घर जल स्कीम के तहत पीने का पानी चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना था कि ₹33 करोड़ की लागत के बावजूद एक भी घर में नियमित रूप से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अफसरों ने 12 मार्च तक सब ठीक करने का वादा किया था, लेकिन हालात नहीं बदले। लोगों ने बताया कि पानी का टैंक बनाने की बजाय सिर्फ एक गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। लोगों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन जवाब में बस "खोखले वादे" ही मिले। सोचने वाली बात है कि दो बड़ी नदियों के इतने करीब बसा शहर भी पानी के लिए तरस रहा है। ये साफ दिखाता है कि संसाधन होने के बावजूद शासन की नाकामी लोगों को प्यासा रख रही है।

अमृत 2.0 योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन के लॉन्च होने के दो साल के भीतर ही अपनी राज्य जल कार्य योजनाएँ (स्टेट वाटर एक्शन प्लान, SWAP) तैयार करके मंजूरी लेनी थी। कुल ₹66,750 करोड़ के फंड में से अब तक ₹63,976.77 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने हिस्से की 90% राशि की मंजूरी नहीं ले पाए। इन परियोजनाओं की प्लानिंग और मंजूरी में देरी से ये जरूरी प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाते हैं। नतीजतन लाखों लोगों को जर्जर और अनियमित पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो पानी के वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और उपचार (ट्रीटमेंट) के लिए बनाए गए थे, वे या तो रुके पड़े हैं या शुरू ही नहीं हुए हैं। ऊपर से पुराने और खस्ताहाल ढांचे और जर्जर हो रहे हैं जिससे रिसाव, पंपों की खराबी जैसी समस्याएँ और गंभीर हो रही हैं।

पाइप, पंप और जर्जर सिस्टम की स्थिति

खासकर गर्मियों में जब पानी के लिए हाहाकार मची होती है, तो पुराने पड़ चुके सिस्टम पानी की आपूर्ति में एक बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। पुराने पंप, कम क्षमता की मोटरें और जर्जर चैंबर पानी के प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे दूर-दराज के इलाकों में पानी की किल्लत रहती है। सिरसा के छतरगढ़ पट्टी में जल का मुख्य स्त्रोत आज भी पुराने 15 HP मोटरों पर निर्भर है, जबकि बदलते समय के साथ अब जरूरत दोगुनी हो चुकी है। इन्हें अपग्रेड नहीं करने के कारण ये सिस्टम पानी की दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, और तो और नहरों के रखरखाव के समय जब टैंक पहले ही खाली होने लगते हैं, तब ये और भी बेकार साबित होते हैं।

छत्रपति संभाजी नगर में भी कुछ ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ करीब 18 लाख लोगों की निर्भरता केवल दो पुरानी पाइपलाइनों पर है। इनमें से एक तकरीबन 50 साल पुरानी (700 मिमी) है और दूसरी 33 साल पुरानी (1200 मिमी) है, जो प्रतिदिन शहर के सप्लाई का 90% पानी ढोती है। पानी की जरूरतों को देखते हुए बीते साल 2024 में आनन-फानन में 900 मिमी की नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। शहरवासियों में कुछ राहत की उम्मीद भी थी, मगर ये पिछले तीन महीनों में पाँच बार और सालभर में बारह बार फट चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए काम ज्यादा दिन नहीं टिकते। इन सबसे निजात पाने के लिए ₹2,740 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति योजना को भी चलाया गया, लेकिन फिर भी समस्याएँ जस की तस हैं। नतीजतन यहाँ पीने के पानी की सप्लाई हर 12 दिन में सिर्फ एक बार होती है। महाराष्ट्र के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले इस शहर की यह स्थिति वाकई चिंता का विषय है, जहां सबसे अधिक संख्या में पानी के टैंकर चलते हैं और पानी की कमी से जूझने वाले कई गांव भी आसपास के क्षेत्रों में ही हैं।

इसके ठीक विपरीत पणजी जैसे शहरों से सीखा जा सकता है कि किस तरह स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके पुराने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। पणजी में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)-आधारित स्मार्ट मीटर लगाया गया, जिसकी मदद से रियल-टाइम में रिसाव की जानकारी, पानी के प्रेशर की निगरानी और लोगों द्वारा पानी के उचित खपत को समझने में आसानी हुई और इस तरह पानी की बर्बादी 38% से घटकर 15% हो गई। इस सफलता को देखकर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक तकनीक पुराने बुनियादी ढांचों की चुनौतियों का समाधान हो सकती है, बशर्ते इसके पीछे लगातार निवेश और ठोस कदम भी शामिल हों।

पानी के स्रोत पर निर्भरता और परेशानियाँ

जब पूरे शहर के आबादी की निर्भरता किसी एक जल स्रोत पर आश्रित हो, जैसे कि नहर, जलाशय या कोई फिल्टरेशन प्लांट, तो छोटी से छोटी समस्या भी किसी बड़े संकट का रूप ले सकती है। लेकिन जब इन मुख्य स्रोतों में कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, तो इसका प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर पारादीप की बात करें तो जब यहां नियमित मरम्मत के लिए मुख्य नहर को बंद किया गया, तो दो जलाशयों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। इससे शहर के लिए नियमित पानी की सप्लाई बनाए रखना मुश्किल हो गया। ऐसी समस्या अकेले पारादीप की नहीं है; कई दूसरे शहरों में भी पाइपलाइन के रिसाव और फिल्टरेशन प्लांट की खराब मोटरों की वजह से ऐसी ही दिक्कतें होते रहती है। एक और उदाहरण पर नजर डालें तो जब भोपाल में एक निर्माण कार्य की वजह से नर्मदा की एक बड़ी पाइपलाइन को हटाना पड़ा, तो इस कारण यहां के 40 से ज्यादा मोहल्लों में पानी की सप्लाई रुक गई। इससे पाँच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए और पानी के लिए एक ही सप्लाई लाइन पर निर्भरता की कमजोरी साफ दिखी।

पुराने पाइपलाइन नेटवर्क में रिसाव, दरारें और जल-दाब की गड़बड़ी आम बात है, जिससे बार-बार पानी की सप्लाई रुक जाती है। मरम्मत के दौरान कुछ इलाकों का पानी बंद करना पड़ता है, जिससे पानी की सप्लाई रुक जाती है। तमिलनाडु के पेरुंदुराई (इरोड) में लोग बार-बार स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पीने के पानी की नियमित आपूर्ति की जाए। वहाँ पानी की लगातार कमी के कारण लोग या तो टैंकरों पर निर्भर हैं या फिर कई दिनों तक उन्हें बगैर साफ पानी के गुजारा करना पड़ता है। होसुर में तो पानी में हुए कन्टैमनैशन की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए, जो शायद फिल्टरेशन सिस्टम या सप्लाई पाइपों की खराबी का नतीजा था।

भारत के पर्वतीय शहरों में ये अव्यवस्था और भी साफ दिखती है, जहाँ झरनों पर आधारित जल प्रणाली तेजी से सूख रहे हैं। मसूरी में जिन्सी और भिलारु झरनों का पानी 2008 के बाद से 20% कम हो गया है, यह पहले 450 लीटर प्रति मिनट निकलता था, जो 2017 तक घटकर 365 लीटर रह गया। अब पानी के टैंकर ही इस इलाके में मुख्य आपूर्ति का जरिया बन गए हैं। देवप्रयाग में हालात और भी ज्यादा खराब है, जहाँ पिछले तीन साल में झरनों का पानी 50% से भी अधिक कम हो गया है। इसी तरह अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में रामगंगा पंपिंग योजना का ट्रांसफार्मर खराब होने से चार दिन तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रही। इस इलाके के आसपास के एक दर्जन से ज्यादा गाँवों को इस योजना के तहत पानी मिलता है और पूरा इलाका पीने के पानी के लिए केवल इसी एक स्रोत पर निर्भर है। पानी की कमी के कारण स्थानीय महिलाओं को मजबूरन प्राकृतिक झरनों से पानी लाने के लिए जाना पड़ा जिससे उनके दैनिक कामकाज का संतुलन बिगड़ने लगा। लोग परेशान होकर आंदोलन पर उतर आए और महिलाओं ने तुरंत पानी बहाल करने की मांग को लेकर हाइवे जाम कर दिया।

पश्चिम बंगाल का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कलिमपोंग कलिमपोंग भी पानी की कमी से जूझ रहा है। यहाँ प्रत्येक होटल और होमस्टे को रोज 10,000 से 12,000 लीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन नगरपालिका की नियमित सप्लाई इस मांग को पूरा नहीं कर पाती है। नतीजतन, यहां के लोगों की पानी के टैंकरों पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पानी की उपलब्धता आपकी जेब पर निर्भर करती है, जिसने पानी के अधिकार को खरीद-बिक्री की एक चीज बना दिया है।

स्टाफ की कमी और परेशानियों का अंबार

जब जल आपूर्ति प्रणाली जैसे कि पाइपलाइनें और प्राकृतिक स्रोत पहले से ही दबाव में हों, तो इन्हें चलाने और संभालने वाले लोगों की भी अपनी मुश्किलें होती हैं। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का जिम्मा अक्सर सुदृढ़ नेतृत्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर ही होता है। अगर अधिकारी बार-बार बदलते रहें, ठेका कंपनी बदल जाए, या फिर काम करने वाली एजेंसी और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल की कमी हो, तो काम अटक जाता है। फिर चाहे बुनियादी ढांचा कितना भी तैयार क्यों न हो। कई बार ठेकेदारों से नगर निकायों को प्रोजेक्ट सौंपने में देरी हो जाती है, जिसके चलते नई बनाई गई प्रणालियाँ भी बेकार पड़ी रहती हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी बड़ी जल आपूर्ति परियोजना को देख रहे मुख्य इंजीनियर का तबादला हो जाता है और नए अधिकारी के काम शुरू करने तक प्रोजेक्ट ठप पड़ा रहता है।

शहरों में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फील्ड इंजीनियर, पंप ऑपरेटर और टैंकर मैनेजर जैसे कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, ताकि हर मोहल्ले तक पानी पहुँच सके। लेकिन जब विभागों में कर्मचारियों की कमी हो या मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ ज्यादा हो, तो पानी की सप्लाई अनियमित हो जाती है। जम्मू में 1,200 से ज्यादा जल शक्ति कर्मचारियों की हड़ताल से यह बात सामने आई कि एक कर्मचारी को अकेले तीन-चार पंप स्टेशनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी, जिससे पानी की नियमित सप्लाई प्रभावित हुई। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में हालात और भी बदतर थे, वहाँ केवल तीन ऑपरेटर 160 से ज्यादा सिंचाई टैंकों को पानी देने वाली नहरों का प्रबंधन कर रहे थे। और नतीजतन, कई इलाकों में खासकर दूर-दराज के इलाकों में पानी की सप्लाई में असमानता देखी गई, पानी की चोरी का खतरा बढ़ गया और अनियमितता बढ़ गई।

भारत की सर्विस लेवल बेंचमार्किंग (एसएलबी) भले ही कई नियम एवं शर्तों पर नजर रखती हो, लेकिन यह जनसंख्या या सिस्टम की जटिलता के आधार पर कर्मचारियों की संख्या का कोई मानक नहीं बताती है। हालांकि कुछ अध्ययन इस मामले में रास्ता दिखाते हैं। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की समीक्षा के अनुसार एक व्यवस्थित जल प्रणाली के लिए हर 1,000 कनेक्शनों पर 5-6 कर्मचारियों की जरूरत होती है। वहीं, सीईपीटी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि मध्यम आकार के शहरों के लिए 2-4 कर्मचारियों की जरूरत होती है। लेकिन भारत के कई छोटे शहरों में तो इससे भी कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। जम्मू और इरोड जैसे शहरों में एक ही ऑपरेटर को कई पंपिंग स्टेशन या जोन संभालने पड़ते हैं। कर्मचारियों की यह कमी भले ही आम समस्या हो, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं कि इस समस्या से भी पानी की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

भोपाल में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 455 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन भोपाल नगर निगम (बीएमसी) को नए कर्मचारियों की भर्ती न होने की वजह से संचालन का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपना पड़ रहा है। हर साल करीब 2% से 5% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और नई भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं। ऐसे में संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

सर्विस लेवल बेंचमार्क: कार्यों का मापन या असल समस्या से भटकाव?

जब तक इन असमानताओं को मापने और ठीक करने के लिए सही सिस्टम नहीं बनाया जाता, तब तक जल आपूर्ति को बेहतर करने की कोशिशें सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। और यहीं पर परफॉर्मेंस बेंचमार्क की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन यह विवादों से भी घिरी है। 2000 के दशक के अंत तक भारत में शहरी जल प्रबंधन का ध्यान सिर्फ बुनियादी ढांचा तैयार करने पर था, जैसे कि पाइपलाइन बिछाना, टैंक बनाना और पंप लगाना। हालांकि इतना सब करने के बाद भी यह इन्फ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित तरीका एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया: क्या वाकई सभी लोगों तक पानी नियमित और निष्पक्ष तरीके से पहुंच पा रहा है? सरकारी फंड से भारी मात्रा में निवेश के बावजूद भी कई शहरों और कस्बों में पानी की आपूर्ति अनियमित, अपर्याप्त और असमान रही। ऐसे में मापन के अभाव में यह समझना मुश्किल था कि शहरी सुविधाएं कितनी अच्छी तरह काम कर रही है या कहां सुधार की जरूरत है।

इसी वजह से साल 2008 में शहरी विकास मंत्रालय (अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय- MoHUA) ने सर्विस लेवल बेंचमार्किंग (SLB) फ्रेमवर्क शुरू किया। जिसका मकसद था कि भौतिक संरचनाओं के साथ-साथ इनकी मॉनिटरिंग पर भी ध्यान दिया जाए। SLB को शहरी प्रशासन के लिए एक मानक संकेतकों का सेट बनाया गया, ताकि वे पानी और अन्य सेवाओं की डिलीवरी पर ध्यान रख सके, उसकी रिपोर्ट दे सके और उसे बेहतर कर सके।

शहर में नियमित जल आपूर्ति के लिए SLB ने कुछ अहम मापदंड पेश किए हैं, जैसे कि कनेक्शनों का दायरा, प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति, मीटर, गैर-राजस्व पानी, नियमित आपूर्ति और गुणवत्ता, शिकायतों का समाधान, लागत वसूली और बिलिंग। इन सब मापदंडों को लागू करने का उद्देश्य यह है कि नियमित निगरानी और काम में सुधार लाया जा सके। इसके साथ ही SLB का प्रयास है कि सरकार, सेवा प्रदाता और नागरिकों के बीच एक आदर्श जल आपूर्ति प्रणाली की समझ को बढ़ाया जा सके।

बदलते समय और बदलती जरूरतों के हिसाब से SLB को अमृत, स्मार्ट सिटीज और स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) जैसे बड़े सुधार कार्यक्रमों में शामिल किया गया, जिससे यह भारत के शहरी शासन का एक मजबूत हिस्सा बन गया। अमृत योजना के तहत, शहर की सरकारों को हर साल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए SLB संकेतकों के आधार पर सभी उपलब्ध सुविधाओं की रिपोर्ट देनी होती है। इनके प्रदर्शन में सुधार के आधार पर ही फंड का वितरण किया जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन में, शहरों को अपनी क्षेत्र-आधारित विकास योजनाओं में SLB मापदंडों के हिसाब से लक्ष्य तय करने के लिए कहा गया। इसी तरह, स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) ने स्वच्छता के लिए SLB सिद्धांतों को अपनाया और फिर इनके सेवा स्तरों में सुधार को ट्रैक करके वेरिफाई किया गया। योजनाओं के इस एकीकरण ने SLB मापदंडों को न सिर्फ लोकल स्तर के लिए, बल्कि राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए भी जरूरी मानक बना दिया है। लेकिन छोटे और मध्यम आकार के शहरों में इसे लागू करने को लेकर कुछ बुनियादी कमियां अभी भी हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हर जगह एक ही मापदंड लागू कर दिया जाता है: जनसंख्या या संसाधनों की उपलब्धता जैसे घटकों पर ध्यान दिए बिना बड़े शहरों और छोटे शहरों में एक ही मापदंड इस्तेमाल किया जाता है। हर शहर को एक ही आधार पर आंका जाता है, भले ही वह संसाधनों से भरा शहर हो या कोई ऐसा शहर जहां कम कर्मचारी हैं, संरचनाएं पुरानी है या जमीन की बनावट अलग है। यह एक जैसा तरीका स्थानीय समस्याओं पर पर्दा डाल देता है और ऐसे में सही प्रदर्शन का आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है।

उदाहरण के तौर पर, पाइपलाइनों और पंपिंग सिस्टम की हालत पर ध्यान देने की जिम्मेदारी SLB फ्रेमवर्क पर नहीं है, जबकि ये कारण पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। यह भी नहीं देखा जाता है कि शहर के पास सिस्टम चलाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित लोग हैं भी या नहीं। खासकर छोटे कस्बों में इसपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहां अक्सर एक ही व्यक्ति कई पंप स्टेशनों को संभालता है। योजनाओं के परिणाम को प्रभावित करने वाली ऐसी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

पानी के स्रोतों की विविधता भी एक बड़ी चिंता है; SLB के कुल 9 मानदंडों में से कोई भी यह नहीं बताता कि पानी कहां से आ रहा है और न ही यह सलाह देता है कि किन स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसा संतुलित तरीका होना चाहिए जिसमें बारिश के पानी का संग्रह और सतही जल जैसे नवीकरणीय और सस्टेनेबल स्रोतों को शामिल किया जाए और साथ ही भूजल का सावधानी से इस्तेमाल हो। इसके अलावा, एक ऐसे नीति की जरूरत है जो सभी लोगों तक पानी की पहुंच को एकसमान कर दे और इन स्रोतों को लंबे समय तक बनाए रखे।

हालांकि अमृत के पेयजल सर्वेक्षण के जरिए लोगों की राय को मानदंडों में शामिल करने की योजना थी, लेकिन यह अभी सिर्फ मौजूदा सेवाओं की जाँच तक ही सीमित है। नई या आने वाली परियोजनाओं पर जनता से राय लेने का कोई तरीका नहीं है ताकि सही मायने में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही SLB प्रक्रिया शहर की सरकारों द्वारा दिए गए आँकड़ों पर निर्भर रहती है। दूसरी तरफ, नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index) अपने एक इंडिकेटर 'शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता' (Urban Water Supply and Sanitation) में सिर्फ यह स्पष्ट करता है कि कितने लोगों को पेयजल मिला, कितना गंदा पानी निकला और उस पानी को साफ करने की कितनी व्यवस्था है। इस कारण यह जल प्रबंधन का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाता है।

भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के संचालन और रखरखाव मैनुअल और सर्विस लेवल बेंचमार्क (SLBs) जैसे दिशा-निर्देशों को लागू करना काफी कमजोर साबित हुआ है,ऑडिट रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है। इन शहरों में न तो संचालन और रखरखाव की कोई योजना बनाई गई थी और न ही जरूरी कामकाज की निगरानी के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। नतीजतन, इन शहरों में गैर-राजस्व जल की मात्रा बहुत ज्यादा रही (भोपाल में 49% और इंदौर में 65%) और पानी की गुणवत्ता का स्तर भी खराब रहा। SLB के लक्ष्य समय-समय पर नहीं देखे गए और बिना जमीनी सच्चाई की जांच किए फर्जी प्रदर्शन रिपोर्ट छाप दी गई। लीकेज पकड़ने वाली यूनिट, नियमित मेंटेनेंस और पर्याप्त स्टाफ की कमी ने पानी की सप्लाई की दिक्कतें और बढ़ा दीं। ऊपर से, बोरवेल का बिना जांच का पानी और गंदे ओवरहेड टैंक साफ तौर पर तय मानकों का उल्लंघन करते हैं।

SLB फ्रेमवर्क को और उपयोगी बनाने के लिए अलग-अलग स्तरों और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने होंगे, खासकर छोटे शहरों के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनमें जर्जर और पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसाव की समस्या, कर्मचारियों की कमी और पानी के स्रोतों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा। कागजी प्रक्रिया से अलग रखकर बेंचमार्किंग को एक ऐसे मजबूत सिस्टम के रूप में तैयार करना होगा जो न सिर्फ शहरों की रिपोर्ट दिखाए, बल्कि लोगों के असल अनुभव को भी दर्शाए। फिलहाल हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती ये है कि इनका सही तरीके से प्रबंधन ही नहीं हो पाता है। संचालन और प्रबंधन की समस्याओं को ठीक किए बिना जल आपूर्ति प्रणाली में पूरी तरह से सुधार संभव ही नहीं है।

बुनियादी ढांचे और असमानता के बीच के अंतर को कम करना

शहरों में पानी की आपूर्ति में असमानता सिर्फ पानी की कमी की वजह से नहीं है (केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक भारत के पास पानी की पर्याप्त मात्रा है) बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि खराब प्रबंधन, अलग-अलग बुनियादी ढांचा, प्रशासन की नाकामी, कर्मचारियों की कमी, एक ही स्रोत पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। फिर भी जल-प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए सिर्फ पाइपलाइन बिछाना या पंप लगाना काफी नहीं है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत जो यह समझे: अलग-अलग इलाकों में जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति हो, मानव कारक का प्रभाव, पानी के डिलीवरी की जटिलता, लंबित और अधर में लटके प्रोजेक्ट्स की लागत, सूखे नलों में पानी का इंतजार कर रहे लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को समझे और निर्णय लेते वक्त इन कड़वी सच्चाइयों को ध्यान में रखे।

भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में पानी की भारी बर्बादी और खराब ज़ोनिंग के कारण जल वितरण असमान और अव्यवस्थित हो गया है। ज़ोनिंग का मकसद हर इलाके में बराबर पानी पहुंचाना होता है, लेकिन इसकी न तो सही योजना बनी और न ही इसे ठीक से लागू किया गया। CPHEEO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर ज़ोन में पानी का दबाव संतुलित होना चाहिए और उसे बंद वाल्वों की मदद से अलग किया जाना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कई जगहों पर वाल्व आंशिक रूप से खुले ही छोड़ दिए गए, जिससे दबाव असंतुलित हो गया और पानी की आपूर्ति में गड़बड़ियां होने लगीं। जल आपूर्ति और उपचार प्रणाली पर नए मैनुअल (ड्रिंक फ्रॉम टैप), 2024 के अनुसार सीपीएचईईओ (CPHEEO), एमओएचयूए (MoHUA) ने माना है कि अब तक जोन बनाते वक्त सही हाइड्रोलिक प्रिंसिपल का पालन नहीं हुआ और न ही जल-दाब और स्थानीय जरूरतों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा, जलाशयों में पानी का प्रवाह ठीक करने और पाइपलाइनों में जल-दाब बनाए रखने जैसे अहम काम को भी नजरअंदाज किया गया। इसी तरह संचालन और रखरखाव की योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं किया गया और कहीं-कहीं पर तो ये योजनाएं थी ही नहीं। एसएलबी के टारगेट की जांच भी कभी-कभी ही की गई और जमीनी हकीकत पर ध्यान दिए बिना प्रदर्शन की रिपोर्टों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। नतीजतन कई मोहल्लों को अब भी अच्छे से आपूर्ति नहीं मिलती और पानी की गुणवत्ता भी खराब है।

पहले के मैनुअल में संचालन क्षेत्र (Operational Zones- OZs) तथा जिला मीटरित क्षेत्र (District Metered Areas- DMAs) पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जो जल आपूर्ति नेटवर्क बनाया गया था, जल-दाब मानकों की अनदेखी के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप ज्यादातर सिस्टम चालू होने के तुरंत बाद ही रुक-रुक कर (इंटरमिटेंट आपूर्ति) पानी देने लगा। यह आमतौर पर दिन में केवल 2 से 6 घंटे तक सीमित रहता था और इसके कारण पाइपलाइनों में संदूषण (contamination), उच्च नॉन-रेवेन्यू वाटर (NRW) और जल वितरण में असमानता बढ़ गई। यह स्थिति संचालन और प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा करती है। जैसा कि नए मैनुअल में निर्देशित किया गया है कि अब एक टिकाऊ और व्यवस्थित शहरी जल आपूर्ति प्रणाली को लागू करना बेहद जरूरी है ताकि संचालन क्षेत्र, जिला मीटरित क्षेत्र, पर्याप्त अवशिष्ट दाब तथा शत-प्रतिशत मीटरिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जा सके।

उदयपुर की स्थिति से यह साफ स्पष्ट होता है कि यहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर का आदर्श जल प्रणाली से कोई मेल नहीं है। यहां की झीलें कभी इस शहर में पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी लेकिन अब इनके ऊपर सीवर लाइनें बिछा दी गई है जिससे पानी प्रदूषित हो गया है। ये जर्जर पाइपलाइनें अभी भी हैं, जिससे परेशानी बढ़ते ही जा रही है। यह समस्या भी भोपाल और इंदौर के तरह ही है, जहां खराब जोनिंग और वाल्व के गलत इस्तेमाल से पानी की बराबर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दोनों मामले दिखाते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधित गलत फैसले किस तरह पानी की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।

जब ऐसी बुनियादी गलतियां ही हमारे कीमती जल संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हम पानी के बुनियादी ढांचे और इंसाफ के बीच के अंतर को कैसे कम कर सकते हैं? जब तक इनमें सुधार नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से पानी मिलने का सपना हकीकत से कोसों दूर ही रहेगा।

इन गंभीर समस्याओं के बावजूद, कई शहर अपनी पुरानी और जर्जर पानी की व्यवस्था को ठीक किए बिना 24 घंटे पानी की आपूर्ति का सपना देख रहे हैं। हाल में छपी गाइडलाइंस बताती हैं कि किस प्रकार इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है और यह भी कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो लंबे समय में संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत कम हो सकती है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, इसके लिए हमें नीतियों को बेहतर करना होगा। छोटे-छोटे इलाकों में पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशिक्षित लोग, पानी का स्रोत और फंडिंग चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि पुरानी पाइपलाइनों से रिसाव जारी है, पंप बार-बार खराब होते हैं और जल दबाव अब भी अस्थिर बना हुआ है।

जब तक इन बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं किया जाता, 24 घंटे पानी की आपूर्ति का का वायदा पूरी तरह से खोखला साबित होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

Comments