स्थानीय चुनावों पर अदृश्यता की चादर

- Feb 5, 2025

- 8 min read

Updated: Jul 16, 2025

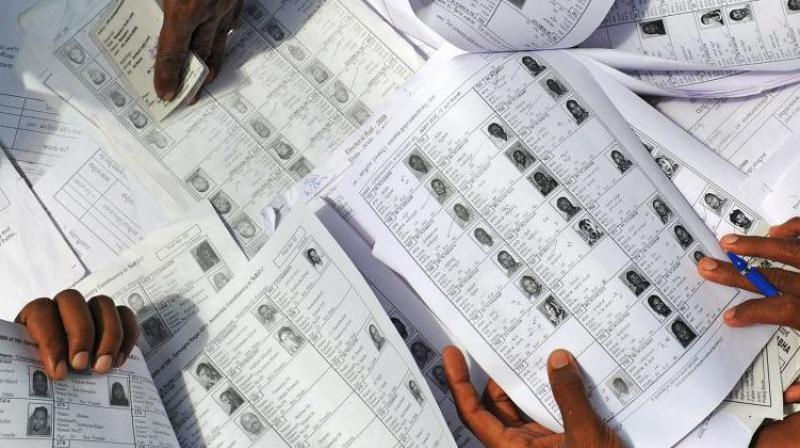

जिस लोकतंत्र की बुनियाद जनता के वोटों पर टिकी हो, वहां शहर स्तर के चुनाव इतने अदृश्य क्यों हैं? कभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता, तो कभी घोषणापत्रों में सिर्फ़ झूठे और धुंधले वादे होते हैं। नगर निकाय चुनाव अक्सर बिना चर्चा या ध्यान के निकल जाते हैं — जबकि असल में वही हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आकार देते हैं। इस चुपचाप चल रही गड़बड़ी और जवाबदेही की धुंधली तस्वीर के बीच शायद अब वक्त आ गया है कि नागरिक सवाल पूछें: हमारे शहरों को असल में चला कौन रहा है?

भारत में स्थानीय चुनाव

शहर के चुनाव शायद ही कभी राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय चुनाव की चर्चा हर शहर और गली-मोहल्ले में होती है। हाल ही में एक व्हाट्सएप चैट में किसी ने पूछा—

"ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) क्या है? शायद ये नगर निकाय चुनाव और मतदाता सूची से नाम गायब होने के से जुड़ा कोई जरूरी कानून है?"

जवाब तुरंत आया—एक इंस्टाग्राम लिंक, और फिर दूसरा मैसेज:

"मुझे यकीन है, यहाँ इसकी परिभाषा दी होगी!"

इस सामान्य सी बातचीत से एक बड़ी असलियत सामने आई- हम अक्सर स्पष्टता वहीं तलाशते हैं, जहाँ उसका मिलना सबसे मुश्किल होता है। हम परिभाषाओं, प्रक्रियाओं और नियमों को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसी तरह जब स्थानीय चुनावों की बात आती है, तो सामान्य जानकारी तक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। किसी भी शहर में नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही नागरिकों के मन में ऐसे सवाल उठने लगते हैं, जो किसी भी सुचारु लोकतंत्र में होने ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे सवाल जो इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे पास सड़क, पुल या पार्किंग जगह की कमी नहीं, बल्कि उस सामान्य ज्ञान की कमी है, जो यह समझने में मदद करे कि हमारा शहर कब, कैसे और क्यों संचालित होता है।

चुनाव कौन कराता है?

हममें से ज्यादातर लोग भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं—वही संस्था जो हर पाँच साल में होने वाले भव्य आम चुनावों का संचालन करती है। लेकिन अगर नगर निकाय चुनाव करवाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जाए, तो शायद ज्यादातर लोगों के पास कोई जवाब न हो। ऐसी अनदेखी स्वाभाविक है। शासन का आधार-स्तंभ कहलाए जाने वाले स्थानीय चुनाव अक्सर हाशिए पर नजर आते हैं—खासतौर पर छोटे शहरों में। राष्ट्रीय चुनाव की चर्चा हर न्यूज़ चैनल और अखबार के पहले पन्ने पर होती है, लेकिन नगर निकाय चुनाव चुपचाप निकल जाते हैं। न कोई बड़ी घोषणा, न ज्यादा चर्चा, न ही गहरी पड़ताल। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, और बस—केवल वही लोग ध्यान देते हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे होते हैं या फिर वे कुछ जागरूक लोग होते हैं।

ऐसा लगता है कि नगर निकाय चुनावों को लेकर कोई नियम, तय पैटर्न या सटीक समय सारणी नहीं है। उदाहरण के लिए, फरवरी 2022 में तमिलनाडु में पूरे 10 साल बाद नगर निकाय चुनाव (अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, यूएलबी) कराए गए! वहीं, उत्तराखंड में जो चुनाव 2023 में ही होने वाले थे, वे परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के कारण आगे खिसकते रहे और आखिरकार इस साल (2025) में करवाए गए। देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव हर पाँच साल में होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। महाराष्ट्र में पिछले तीन साल से लोग अपनी नई नगर सरकार का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में तो हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और सरकार को चार महीने के अंदर चुनाव करवाने का आदेश देना पड़ा। इसी तरह, हरियाणा में भी नगर निगम चुनाव काफी समय से लटका हुआ है और अब राज्य सरकार 2 मार्च तक इन्हें कराने की योजना बना रही है। ये अनिश्चितता और देरी भारत में स्थानीय चुनावों की एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

वादे, घोषणापत्र और जवाबदेही का खेल

जब कोई नया मेयर या पार्षद पद संभालता है, फिर आगे क्या होना चाहिए? आदर्श रूप से उन्हें अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि पहले ये वादे स्पष्ट और लिखित रूप में मौजूद हों। लेकिन भारतीय शहरों में ऐसा नहीं होता है। कई बार तो चुनावी घोषणापत्र होते ही नहीं हैं और अगर होते भी हैं तो इतने असामान्य और अस्पष्ट कि उनका कोई ठोस मतलब ही नहीं निकलता। मसलन, जन परिवहन की बात होती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कैसे, कब और किस फंडिंग से इसे सुधारेंगे। कई बार तो नेता ऐसे वादे कर जाते हैं जो उनकी सीमा में ही नहीं आते। उदाहरण के लिए, एक मेयर पद के उम्मीदवार ने देहरादून में 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था, जबकि इस शहर की जनसंख्या दिल्ली की लगभग 3% है। जबकि इस लेख के अनुसार वर्तमान समय में दिल्ली में 2.6 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यानी देहरादून को दिल्ली से लगभग 200% ज्यादा कैमरे देने का वादा कर दिया गया!

चुनावी वादों की अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी एक व्यापक समस्या है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणापत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स कम करने से लेकर छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने तक के तमाम वादे किए गए। लेकिन असली चुनौती यह है कि चुनाव के बाद इन वादों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाबदेही केवल सड़क बनने या न बनने तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जब ट्रैफिक बदतर हो जाता है, जब जलभराव की समस्या बनी रहती है, जब "सौंदर्यीकरण" के नाम पर रातों-रात पेड़ काट दिए जाते हैं—इन सबके लिए जवाबदेह कौन है? नगर निगम? मेयर? पार्षद? या फिर परदे के पीछे के वे नौकरशाह, जिन्हें जनता ने कभी चुना ही नहीं?

हाल ही में देहरादून में शुरू की गई एक पहल ने दिखाया कि कैसे स्थानीय प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी से जवाबदेही तय की जा सकती है। शहर के नगर निकाय चुनावों से पहले देहरादून सिटीजन फोरम (DCF) ने पहली बार "मेयर संवाद" आयोजित किया, जहाँ नागरिकों ने नेताओं के खोखले वादों से आगे बढ़कर, ठोस योजनाएँ और जिम्मेदारियाँ तय करने की माँग की। सैकड़ों जागरूक नागरिकों के इस समूह ने स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाने और सतत विकास की माँग करने की दिशा में एक मिसाल पेश की है। यह पहल अन्य शहरों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नागरिक अपने सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करवा सकते हैं।

फैसले कौन लेता है— नौकरशाह या चुने हुए नेता?

स्थानीय चुनावों में एक और बड़ी चुनौती नौकरशाही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सत्ता संघर्ष है। पार्षद और मेयर भले ही जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन असल में प्रशासन राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के हाथ में होता है। इससे एक अजीब स्थिति बनती है—नागरिक सोचते हैं कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने शहर के भविष्य को तय कर रहे हैं, लेकिन असल में कई अहम फैसले नौकरशाही द्वारा लिए जाते हैं। जमीन अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ और परिवहन नीति जैसे मामलों में लोकतांत्रिक जनादेश की बजाय प्रशासनिक आदेश ज्यादा प्रभावी होते हैं। इस स्थिति को नगर निकायों से संबंधित शासन ढांचे द्वारा और भी जटिल बना दिया जाता है। 2015 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था कि नगर निकायों में निर्वाचित और नियुक्त अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी एक बड़ी समस्या है। कई शहरों में, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्तों को इतनी अधिक शक्तियाँ दी गई हैं कि निर्वाचित मेयर और पार्षदों की भूमिका केवल औपचारिक बनकर रह जाती है। नतीजतन इस अधिकार की कमी प्रभावी निर्णय लेने में बाधा डालती है और वैसे स्थानीय पहलों को दरकिनार कर देती है, जो आर्थिक विकास और सेवाओं को बेहतर बना सकती थी।

जिस देश में स्थानीय चुनाव शासन की रीढ़ बनने चाहिए, वहीं उन्हें अक्सर एक औपचारिकता भर समझा जाता है।

चुनावी चिन्हों के बिना पार्टी/पार्टी चिन्हों की दुविधा

स्थानीय चुनावों में एक और बड़ा मुद्दा है कि गोवा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी चिन्हों के बिना मतदान होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय शासन में पार्टी की राजनीति को कम करना था, लेकिन इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। हालाँकि यह प्रक्रिया पार्टी के प्रभाव को जमीन स्तर पर कमजोर करती है, जैसा कि दिसंबर 2022 में बिहार के नगर निगम चुनावों में देखा गया, लेकिन यह पारदर्शिता की समस्याएँ भी पैदा करती है। बिना पार्टी चिन्हों के, मतदाता अक्सर उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते, खासकर उन इलाकों में जहाँ साक्षरता दर कम है। इस भ्रांति के कारण लोग अज्ञानतापूर्ण निर्णय ले सकते हैं। साथ ही, उम्मीदवार अक्सर अनौपचारिक पार्टी कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिससे संभावित रूप से गुप्त संबद्धता और प्रभावशाली स्थानीय नेताओं द्वारा हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है।

मूक मतदाता और अस्तित्वहीन चुनाव

भारत के स्थानीय चुनावों में मतदाता भागीदारी बेहद लगातार कम बनी हुई है। यह सिर्फ उदासीनता नहीं है; यह एक ऐसी निराशाजनक प्रक्रिया है जो लोगों को जटिल और उनकी समझ से परे लगती है। कई शोध से यह बात सामने आई है कि लोग नगर निकाय चुनावों में मतदान क्यों नहीं करते और इसका कारण यह है कि सालों से लोगों ने अपने वोट और शहरों में होने वाले बदलाव के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं देखा। नतीजतन लोग यह महसूस करने लगे हैं कि उनके शहरों के निर्णय-निर्माण में भागीदारी करना महज एक कल्पना है। अलगाव की इस भावना को कई और कारक सुलगाते हैं। उदाहरण के लिए, नगर निकाय चुनाव और स्थानीय निकायों की भूमिका के बारे में लोग कम जागरूक होते हैं। बहुत से मतदाता पूरी तरह से यह नहीं समझ पाते कि इन चुनावों का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।

एक और बड़ा कारण जो पहले से ही कम मतदान दर को और बढ़ा देता है, वह है वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी। हाल ही में उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों में, कई योग्य मतदाता, मतदाता सूची में अपने नाम नहीं पाकर हैरान रह गए, जबकि महज एक साल पहले ही लोकसभा चुनावों में उन्होंने वोट दिया था! यह राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी अव्यवस्था का परिणाम है, जिसमें प्रशासनिक अनदेखी और गलत तरीके से उनके नाम हटाये जाने के कारण मतदाता को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, इस तरह वोटिंग लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। जहाँ कुछ मतदाताओं को उनके नाम नहीं मिल पा रहे थे, वहीं कुछ ‘अचानक प्रकट’ भी हो जाते हैं! "घोस्ट वोटर्स" यानी डुप्लीकेट एंट्री को वोटिंग लिस्ट में जगह मिल जाती है, धोखाधड़ी से भरे डुप्लिकेट एंट्री जैसे मुद्दे चुनावी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। यहाँ तक कि नगर निकाय स्तर पर भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है क्योंकि वोटिंग लिस्ट की सही तरीके से जांच, सुधार और प्रबंधन की कमी रहती है। हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने 2022 में हुए अपने नगर निगम चुनावों में नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरीफिकेशन (NERP) कार्यक्रम के तहत 5 लाख से अधिक डुप्लीकेट और धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियाँ हटाईं।

जमीनी स्तर पर जब ऐसी बुनियादी गड़बड़ियां बनी रहती हैं, तो मतदाता का मोहभंग होना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर नागरिकों को लगता है कि उनके वोट सही तरीके से गिने ही नहीं जा रहे हैं या इससे भी बुरा कि कोई और घोस्ट वोटर उनके वोट को रद्द कर रहा है, तो उनकी भागीदारी की इच्छा और भी कम हो जाती है। लेकिन, यह अलगाव किसी परिणाम से कम नहीं है। जब लोग सवाल नहीं पूछते, तो जो सत्ता में हैं उन्हें भी जवाब देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। जब चुनाव को बस एक रूटीन काम समझ लिया जाए, तो शहर के निर्णय-निर्माण से संबंधित मुद्दे सिर्फ एक बंद कमरे का मामला बन जाते हैं, जिसे वही लोग नियंत्रित करते हैं जो चुपके से काम करने में माहिर होते हैं। इसलिए, आपके शहर में आने वाला नगर निकाय चुनाव एक अवसर हो सकता है—केवल वोट देने का नहीं, बल्कि स्पष्टता की माँग करने का। ऐसे घोषणापत्र की माँग करें जो वाकई कुछ मतलब रखे। उम्मीदवारों से केवल एक चुनाव प्रचारक के रूप में नहीं बल्कि नीति-निर्माता के तौर पर जुड़ें। एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का लक्ष्य किया जाए जो केवल जीत हासिल करने पर नहीं बल्कि जीत के बाद सुचारू शासन करने पर भी केंद्रित हो।

Comments